Warum wir unserem Stress nicht hilflos ausgeliefert sind

Stress ist in unserem Leben allgegenwärtig – im Positiven wie im Negativen. Entscheidend ist: Wir sind ihm nicht hilflos ausgeliefert. Wir können aktiv Einfluss nehmen – auf die äusseren Stressoren, unsere persönlichen Stressverstärker und unsere Stressreaktion.

In meinem Beitrag «Warum Stress uns alle betrifft» habe ich euch die Stress-Ampel vorgestellt. In diesem Beitrag zum «Mental Health Day» möchte ich euch aufzeigen, wie ihr gemäss dem Modell von Gert Kaluza eure individuelle Stresskompetenz stärken könnt. Dies könnt ihr auf der Ebene der Stressoren, der persönlichen Stressverstärker sowie der Stressreaktion tun. Es lohnt sich dabei, einmal genauer hinzuschauen, wo ihr schon gut unterwegs seid und worauf ihr künftig mehr Energie verwenden solltet.

Unsere instrumentelle Stresskompetenz

Wirken wir auf der Ebene der Stressoren, dann sprechen wir von der «instrumentellen Stresskompetenz». Hier gibt es gemäss Kaluza folgende Ansatzpunkte: Lebenslanges Lernen, das eigene soziale Netz pflegen, sich selbst behaupten und sich selbst führen.

Da Stress immer dann entsteht, wenn eine Diskrepanz zwischen der Anforderung einerseits und unseren eigenen Bewältigungskompetenzen andererseits besteht, ist unsere Bereitschaft zu lebenslangem Lernen elementar. Wer sein Wissen und seine Fähigkeiten regelmässig aktualisiert, hat bessere Chancen, langfristig erfolgreich zu sein – und kann unnötigen Stress vermeiden.

Ein starkes soziales Netz ist eine unserer wichtigsten Ressourcen im Umgang mit Belastungen. Wer sich gut eingebettet fühlt, wird in Stresssituationen seltener krank. Am Arbeitsplatz bedeutet das: gute Beziehungen zu Vorgesetzten und Kolleg:innen sind entscheidend – für Arbeitszufriedenheit, Leistungsfähigkeit und als Schutz vor dem Ausbrennen. Damit soziale Kontakte jedoch stressmindernd wirken, muss man sich so geben können, wie man ist und das Gefühl haben, angenommen zu werden.

Selbstbehauptung heisst, eigene Grenzen, Interessen und Bedürfnisse zu wahren und zu vertreten. Das Schwierigste ist oft das Nein-Sagen. Das kann im Berufsalltag bedeuten: Telefon umleiten, Besprechungen zeitlich begrenzen, E-Mails nur zu festen Zeiten checken, bewusst «jetzt nicht» oder «ohne mich» sagen – und Zeitfenster für Privates klar blockieren.

Selbstmanagement ist die Fähigkeit, das Leben an eigenen Zielen auszurichten und in Balance zu halten. Alles geht nicht – also: Was ist mir wichtig? Wozu mache ich das? Wohin will ich? Wenn wir uns mit unseren persönlichen Zielen und Werten auseinandersetzen,

geben wir unserem Leben Sinn – und Sinn ist ein wichtiger Schutzfaktor für die Gesundheit.

Unsere mentale Stresskompetenz

Sind wir auf der Ebene der Stressverstärker aktiv, dann sprechen wir von der «mentalen Stresskompetenz». Hier sind folgende Themen wichtig: Die Realität annehmen, Anforderungen neu bewerten, die eigene Selbstwirksamkeit stärken und persönliche Stressverstärker entschärfen.

Statt mit ihr zu hadern, ist es hilfreicher, die Realität z.B. einer beruflichen Herausforderung anzunehmen. Annehmen heisst nicht hinnehmen – es bedeutet, nicht länger gegen die Wirklichkeit anzukämpfen. So unterbrechen wir den Teufelskreis: Stress erzeugt Stress, Ärger erzeugt Ärger und Angst erzeugt Angst. Annehmen schafft Raum, konstruktiv zu handeln und unsere Erwartungen an uns und andere flexibler zu gestalten.

Wir können zudem versuchen, Anforderungen an uns anders zu bewerten; nämlich als Herausforderung statt als Bedrohung. Wir können auch lernen, bewusst nach Positivem zu suchen: Was ist das Gute an dieser Situation? Welche Chancen bietet sie? Was kann ich daraus lernen? Oder wir können Distanz schaffen, indem wir uns fragen: Wie würde jemand reagieren, den das weniger belastet? Betrifft mich das wirklich persönlich? Wie sehen andere Beteiligte die Sache? Hilfreich ist hier auch das Trainieren des förderlichen Denkens, z.B. mit einem Dankbarkeits-, Stärken- oder Chancen-Tagebuch.

Stress entsteht immer dann, wenn wir glauben, eine wichtige Anforderung nicht bewältigen zu können. Deshalb geht es um das Stärken-Denken statt um das Schwächen-Denken. Dabei können wir uns bewusst machen: Welche Herausforderungen habe ich in der Vergangenheit schon gemeistert? Selbstwirksamkeit ist somit die tiefe Überzeugung, mit schwierigen Situationen umgehen zu können.

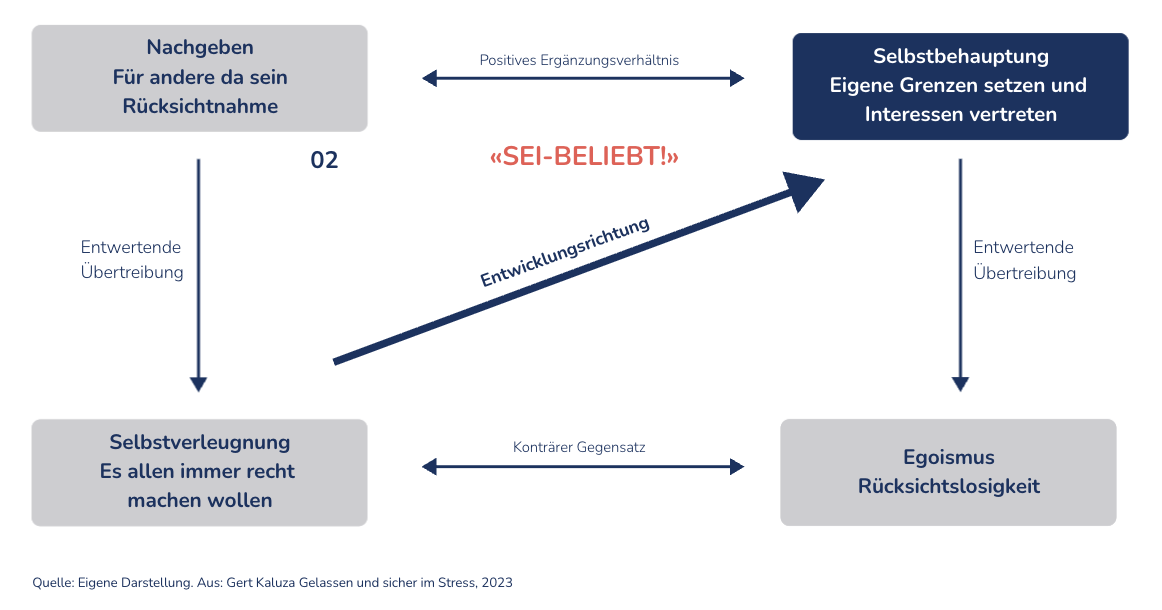

Um unsere persönlichen Stressverstärkerentschärfen zu können, brauchen wir etwas Reflexion: Welche Stressverstärker treiben uns an? «Sei perfekt», «sei beliebt», «behalte Kontrolle», «sei unabhängig» oder «halte durch»? Wenn wir wissen, was uns antreibt, können wir die Richtung der persönlichen Weiterentwicklung anhand des Entwicklungsquadrats von Schulz von Thun positiv bestimmen. Also z.B. von der Selbstverleugnung und es allen recht machen zu wollen, hin zur Selbstbehauptung, indem wir Grenzen setzen und unsere Interessen vertreten. Um dies zu erreichen, müssen wir kleine(re) Schritte in unserem Alltag gehen und uns damit neue Erfahrungen ermöglichen.

Mit dem Entwicklungsquadrat von Schulz von Thun können wir an unseren Antreibern arbeiten.

Unsere regenerative Stresskompetenz

Auf der dritten Ebene – der regenerativen Stresskompetenz – geht es darum, wie wir Anspannung lösen und für Ausgleich sorgen. Ziel ist es, negative Stressfolgen langfristig zu vermeiden und unsere Widerstandskraft zu stärken.

Pausen, Schlaf und Ferien: Regelmässige Erholung ist entscheidend für unsere Leistungsfähigkeit und Gesundheit. Wie im Sport gehören zu einem guten «Trainingsplan» nicht nur Leistungseinheiten, sondern auch Regenerationsphasen.

Am wirksamsten sind Pausen, wenn wir sie vor dem Leistungstief einlegen. Bei einem Rhythmus von 90 Minuten sollten wir nach 70-80 Minuten Arbeit rund 10 Minuten Pause machen: den Arbeitsplatz verlassen, frische Luft, Bewegung oder ein Snack tun gut. Und was wir uns dabei bewusst machen müssen, ist, dass wir mit Pausen keine wertvolle Arbeitszeit verlieren, sondern danach wieder deutlich effizienter arbeiten.

Unser wichtigstes Regenerationsprogramm ist der Schlaf – 7 bis 8 Stunden wären ideal. Elementar ist ein gleichbleibender Rhythmus, wann wir ins Bett gehen, bzw. wann wir aufstehen und dies in einem kühlen, dunklen Schlafzimmer ohne digitale Geräte.

Unsere wichtigste aktive Erholung sind Ferien. Idealerweise sicher einmal im Jahr 2–3 Wochen am Stück. Vorher gilt es, die Arbeit bewusst abzuschliessen. Das Abschalten gelingt besser ohne E-Mails und Anrufe – falls nötig, sollten wir feste kurze Zeitfenster dafür einplanen. Und es empfiehlt sich, die Ferien mit einem freien Tag zu Hause zu beenden, bevor man wieder im Arbeitsalltag einsteigt.

Unsere Freizeitaktivitäten sollten ein Gegengewicht zu Arbeitsbelastungen sein – mit Spass, Lust und Genuss – und nicht Leistung sollten im Vordergrund stehen. Es hilft, Hobbys, Sport und Interessen auch bewusst zu pflegen, um sozialem Rückzug vorzubeugen.

Wir alle verfügen über die Fähigkeit, körperlich und geistig abzuschalten. Aber wir müssen diese über mehrere Monate hinaus trainieren, bis daraus eine Routine wird. Empfehlenswert sind hier Entspannungstechniken wie die Progressive Muskelrelaxation, Autogenes Training oder diverse Atemtechniken, die auf das parasympathische Nervensystem wirken. Um diese zu erlernen und um eine Routine aufzubauen, sind Meditations- und AchtsamkeitsApps wie etwa «7Mind» oder «Headspace» sehr hilfreich.

Fazit

Trotz des hohen Stresslevels, welchem wir heutzutage ausgesetzt sind, ist es tröstlich zu erkennen, dass wir unserem Stress nicht hilflos ausgesetzt sind. Wie wir gesehen haben, haben wir diverse Möglichkeiten, unsere Stressbewältigungskompetenz weiterzuentwickeln, um immer wieder in ein Gleichgewicht von Engagement und Erholung zu kommen.