Warum Stress uns alle betrifft

Jede vierte Person in der Schweiz ist gestresst. Bis zu 60% der Absenzen in Unternehmen und Organisationen sind auf beruflichen Stress zurückzuführen. Doch wie entsteht Stress? Und warum haben unsere subjektive Einschätzung

sowie unsere Denk- und Verhaltensmuster einen entscheidenden Einfluss?

Die WHO benennt Stress als eine der grössten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts. In der Schweiz empfindet jede vierte Person relativ oder sehr häufig Stress, wie eine repräsentative Umfrage des Sanitas Health Forecast 2025 zeigt. Knapp ein Drittel der Befragten fühlt sich heute häufiger gestresst als noch vor fünf Jahren. Doch 46% der Befragten unternehmen erst dann etwas gegen Stress, wenn sich gesundheitliche Folgen bemerkbar machen. Und Stress ist auch ein hochrelevantes Thema für Unternehmen und Organisationen: Denn bis zu 60% der Absenzen sind auf beruflichen Stress zurückzuführen.

Fluch und Segen

Um es gleich vorwegzunehmen: Stress ist ein zentraler Motor unseres Lebens. Gerade der sogenannte «Eustress» lässt uns in herausfordernden Situationen zu Hochform auflaufen, stattet uns mit Energie, Motivation und Konzentration aus. Schwierig wird es, wenn wir uns über längere Zeit im sogenannten «Distress» befinden: wenn unsere Stresssysteme ständig aktiv sind und kaum mehr vollständig runterfahren. Und richtiggehend gesundheitsgefährdend wird der chronische Stress, der nicht nur schädliche Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit hat, sondern auch zu psychischen Störungen wie Burnout und Depressionen führen kann.

Die Stress-Ampel

Ob wir in Stress geraten, hängt massgeblich von unserer subjektiven Beurteilung ab.

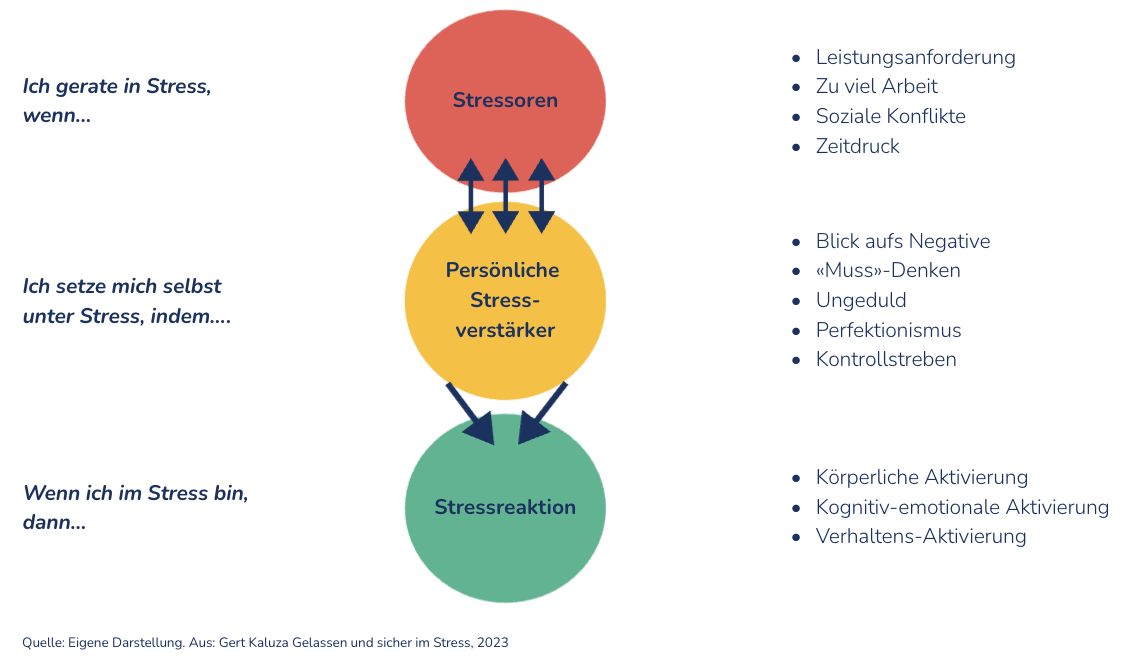

Der deutsche Gesundheitspsychologe Prof. Dr. Gert Kaluza hat mit der «Stress-Ampel» ein eingängiges Modell entwickelt, wie wir Stress besser verstehen und vor allem auch wie wir besser damit umgehen können. Äussere Anforderungen wie z.B. zu viele oder wenig vertraute Aufgaben, Zeitdruck oder soziale Konflikte wirken als Stressoren. Stress entsteht immer dann, wenn eine Diskrepanz zwischen der Anforderung einerseits und unseren eigenen Bewältigungskompetenzen andererseits besteht. Elementar ist hier also unsere subjektive Einschätzung: zweifle ich oder glaube ich daran, dass ich mit meinen eigenen Fähigkeiten und Ressourcen ein Problem lösen kann?

Werden wir von einer Anforderung gestresst, dann kommt es zu einer Stressreaktion – sei es auf der körperlichen Ebene (steigender Blutdruck, Schwitzen etc.), auf der kognitiv-emotionalen (Gedankenkreisen, Sorgen und Ängste) oder in unserem Verhalten, welches sich durch Gereiztheit, Ungeduld oder Nervosität äussern kann.

Entscheidend in diesem ganzen Prozess ist unser hausgemachter Stress. Denn als sogenannte Stressverstärker wirken unsere persönlichen Denk- und Verhaltensmuster wie Perfektionismus, Profilierungsdrang, es allen recht machen wollen, der Fokus aufs Negative oder ein hohes Kontrollbedürfnis.

Balance zwischen Engagement und Erholung

Nun, wie können wir mit Stress umgehen, bzw. ihm so weit vorbeugen, damit wir eben nicht chronisch gestresst und danach körperlich oder psychisch krank werden?

Ein passives Leben in der Hängematte ist natürlich nicht das Ziel. Es geht vielmehr um ein lebendiges Gleichgewicht zwischen Phasen der Auseinandersetzung mit Anforderungen und des Engagements sowie Phasen der Distanzierung, Entspannung und Erholung.

Gemäss dem Modell von Gert Kaluza können wir auf allen drei Ebenen wirken:

Indem wir auf der Ebene der Stressoren arbeiten und Anforderungen aktiv angehen.

Indem wir unsere mentale Stresskompetenz stärken und förderliche Einstellungen entwickeln

Und indem wir lernen, einen Ausgleich zu schaffen, unsere Batterien wieder aufzuladen, indem wir uns erholen und entspannen.

Stress gehört zum Leben. Aber wie wir ihn einschätzen, verstärken und ausgleichen, entscheidet, ob er uns antreibt oder krank macht.

In einem nächsten Beitrag zeige ich, was wir konkret für unsere individuelle Stresskompetenz tun können.